儒学の教え、その本質 特質といったものを私(高根)なりにまとめてみました。

1.儒学は”平和統治の教え”だと思います

儒学は徳治主義・文治(王道)政治の教えです。

歴史的に戦乱を武力的に統一した後、英主が内治充実に採用し平和繁栄の時代を築いています。

中国において、「秦」は法家思想を採用し 永い戦国の時代を統一しました。

が、わずか15年で亡びました。

続く 「漢」(武帝)は 儒学を採用、国教(官学)とし、前後400年にわたり繁栄しました。

唐(太宗)も 約300年、明(洪武帝)も 約280年にわたり栄えます。

朝鮮も高麗 [こうらい] を倒した李朝(太祖)が 儒学(朱子学)を官学とし 約500年間続きます。

日本も徳川家康が幕府統治に儒学(朱子学)を採用して後、文治主義が根づき 約260年間 平和に文化が栄えます。

2.儒学は”現実処世の教え”だと思います。

儒学は現実・実践の学です。 『論語』は処世哲学・人生哲学のバイブル(聖書)といえます。

『易経』は 自然・人間への深い哲学的要素が強いですが、決して現実から離れたものではありません。

「仁」にしろ「易」にしろ、人生日用の身近な実践を説くものです。

3.儒学は”民主的 合理的な教え”だと思います。

孔子や『論語』というと”道徳のカタマリ [塊] ”や ”封建制のゴンゲ [権化] ”のようにイメージしている人もいるようです。

封建的な時代の中にあって、孔子の教えが非常にヒューマニズムに満ち 民主的であったり合理的であったりするのに、

いつも新鮮な驚きを感じています。

一例をあげれば、孔子の弟子は3000人といわれています。(『史記』)

私塾を開いた孔子は世界最古の私立学校の創始者ともいえましょう。

そして、教育が金持ちの特権階級のみのものであった時代、身分や貧富の差別なく平等に高等教育を行なった大教育者でありました。

授業方法もディスカッション中心でした。

現在 我国の、実際 貧しければ高等教育が受けられない(東大生の8割は金持の家庭)教育の現状を思うと感慨深いものがあります。

4.儒学は”必ずしも保守的・封建的な教えではない”と思います。

儒学は陰陽 [いんよう] でいえば、統合・含蓄・防衛の「陰」の学といえると思います。

しかし、陰陽は相対(待)するもので、「陰」極まれば「陽」に転じます。

「陽」の分化・発動・革新の性格ももっています。

「知行合一 [ちこうごういつ] 」を説く陽明学、

我国における幕末~明治期の”維新”の歴史をみると良くわかると思います。

5.儒学は”本 [もと] の教え”だと思います。

儒学でいう「学」は人格完成の学問です。学問には、徳(徳性・道徳)の学と、才(知識・技能)の学の2つがあります。

徳の学は人間の本質的・(根)本の学、才の学は従属的・末(枝葉)の学です。

我国は、戦後この本学がなおざりになっています。

現在の公教育では、本学=徳育は、ほとんど行なわれていません。

自ら学ばなければなりません!

■次に、儒学思想の中心となる言葉(キーワード)を略説してみましょう。

江戸時代から伝わっている ”むしまんじゅう” があり、仕上げに表面に ”直” の字を焼き印で押すそうです。

それは ”正直” という意味らしいとご主人が言っていました。

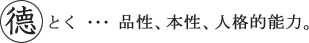

徳の旧(正)字は です。 です。 と十と と十と と一と心です。 と一と心です。

は(人生を)行く、 は(人生を)行く、 は目をヨコにしたもの、

一は は目をヨコにしたもの、

一は 、つまり ”直”。

直(まっすぐ、正直・素直)な心で (人生)を行く の意味なのです。 、つまり ”直”。

直(まっすぐ、正直・素直)な心で (人生)を行く の意味なのです。

儒学は、権力・武力ではなく、君子 [くんし] の道徳的権威で社会を治めていく

「徳治主義(王道政治)」をとなえます。その骨子は「修己治人 [しゅうこちじん] 」で

倫理と政治を一体に考えるところにその特色があります。

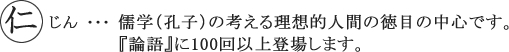

「仁」の字は人が二人。肩を並べた二人で対等・平等・人間相互のコミュニケーション(親しみや人を思いやる愛情)をあらわしています。

また、種子の中の芽となる部分で、なくてはならぬ一番大切なものです。

「仁」は、まごころと思いやり(忠恕 [ちゅうじょ] 、加えて孝悌 [こうてい] )を意味します。

人類愛・ヒューマニズム(人間中心主義)の思想そのものです。

結局のところ、儒学の「仁」は、キリスト教の「愛」、仏教の「(慈)悲」と同じもの、

本質においては みな同じと思われます。

※なお、我国の歴代天皇(皇太子)のお名前には、

すべて「仁」がつけられています。

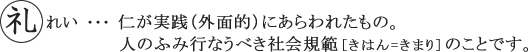

孔子は、心は 「仁」 にあふれ 行動は 「礼」 にかなった ユートピア(理想社会) を目指したのです。

仁(忠恕 [ちゅうじょ] )を重視する立場は曽子 [そうし]

孟子 [もうし] に受け継がれます。

一方、礼を重視する立場は 子游 [しゆう]

孟子 [もうし] に受け継がれます。

一方、礼を重視する立場は 子游 [しゆう]

荀子 [じゅんし] に受け継がれ、やがて礼は「法」に移ってゆき

韓非子 [かんぴし] の法家思想、法治主義の流れとなってゆきます。

荀子 [じゅんし] に受け継がれ、やがて礼は「法」に移ってゆき

韓非子 [かんぴし] の法家思想、法治主義の流れとなってゆきます。

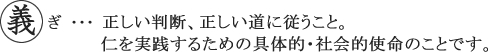

孟子が仁とともに義をあわせてとなえました。

孟子は孔子より100年程後の人で、当時の社会は すざまじい弱肉強食の「戦国時代」に入っていましたので

仁だけでは不充分だったのです。

義は、正しい判断、正しい道に従うこと、仁を実践するための

具体的・社会的使命のことです。

現代の社会では 「公 [おおやけ]」、「公正」、「公共性」といった言葉があてはまるように思います。

陰陽思想と共に 儒学(易学)思想・哲学の根本です。

儒学のみならず、仏教、道教(老荘)等の思想は、みな中論です。

中は ”ホド”よく過不足のないことです。

動的な考え方ですので ”真ん中”という意味ではありません。

また、中は生み出す(神道 [しんとう] では産霊 [むすび] )ことです。

例えば、男女で子供を生み出すように、両方の矛盾(異質)を統一して

一段高い段階へと進化してゆくことです。

西洋の弁証法(正 一反一合、ヘーゲル哲学)も同じです。

我国は、聖徳太子(憲法十七条 603)以来、この中と和(わ、やわらぎ、和合)の精神

=「中和」をもって調和することを大切にしてまいりました。

【 関連ページ 】

|